2015年6月14日、文化人類学者で、日本初のスワヒリ語辞典を編纂した言語学者でもある西江雅之先生が77歳で逝去されてから1年がたとうとしています。

私は、今から20数年前、大学院の修士課程の院生時代、西江先生のいわゆる「おっかけ」でした。所属する研究科が異なり、修了単位に認められたのは確か1科目だけでしたが、そうしたことはお構いなし、在籍中の2年間、文化人類学や言語学、考古学研究といった西江先生が担当する大学院と学部の全ての授業に出て、お昼休みも含め、授業のある日は、ゼミ生二人とともに、終日、西江先生と過ごしました。時折、来客や飛び入り参加の方々がおられれば、その方々も一緒に。自分が教員の立場となった今、改めて感謝とともに振り返ります。

政治学研究科に在籍していた私の修士論文の研究テーマは、日本の先住民族であるアイヌの政治参加。多数決ルールが支配する民主主義の体制において、圧倒的少数者であるアイヌ民族はどのように自らの政治的意思を主張し、反映していくのか、そうした問題関心のもとに、北海道のアイヌ人口の多い市町村の議会選挙を調べていました。それゆえ、西江先生からは、「アイヌのお姉さん」と呼ばれていました。在籍中の2年間を通じ、名前で呼ばれたことは1度もありません。たぶん、先生は私の名前もご存知なかったのではないかと思っています。同じ時期、一緒にいたゼミ生の女性は、確か名前で呼ばれていましたが、もう1名の男子学生は、「少年!」と呼ばれていました。

そのころのノートが手元にあります。何しろおっかけですから、少なくとも1年生の時は西江先生の講義を一言一句聞き漏らすまいと、先生が発する言葉はすべて、雑談も含め、ノートに書き記していました。早口の先生のことですから、当然、筆記が間に合わず、鉛筆書きの、たいそう汚い殴り書きです。書いた本人でも判読不能なほどですから、家に帰って、講義以上の時間をかけて万年筆で清書しました。とにかく汚い字なので、記憶が新たなうちに清書せねばと、必死です。さらに熱に浮かされたように、親しい友人に会えば、「今日、西江先生がね・・・」「この前西江先生がね・・・」と詳細に授業の報告。そんなわけで、西江先生とは一面識もないにも関わらず、西江先生の講義内容にすっかり詳しくなった友人が幾人かいます。

西江先生は、専門書のみならず、随筆やエッセイ集などご著書も多く、「知る人ぞ知る」の有名人。ご存知のかたも多いと思いますが、突拍子のない逸話はとめどありません。「肌が緩む」とおっしゃり、お風呂には入られませんでした。お洋服もいつも一緒だったように思います。

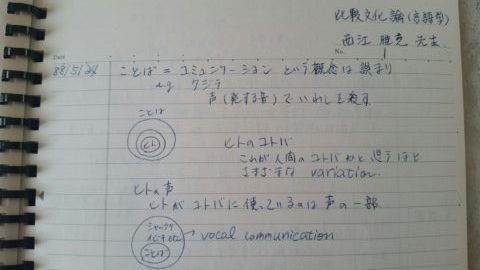

当時のノートその1

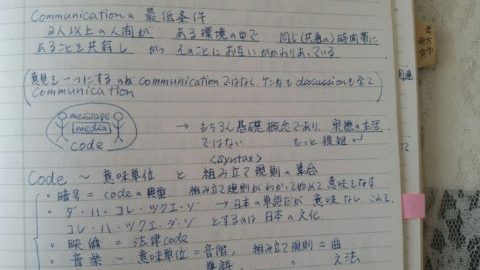

当時のノートその2

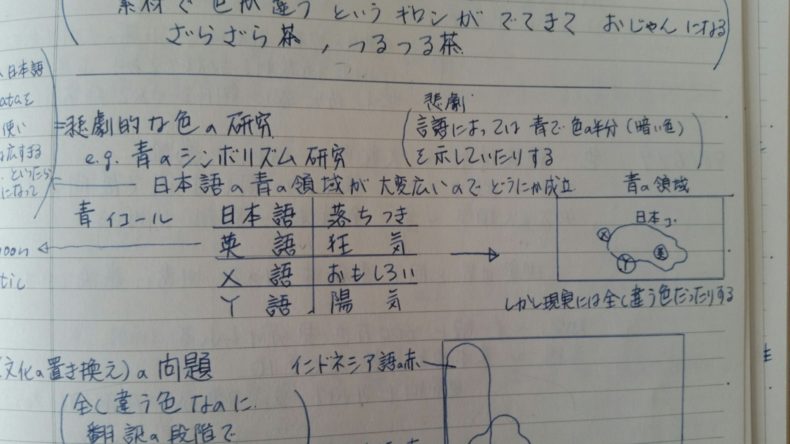

当時のノートその3

年中、アフリカに行っておられましたが、荷物はいつも西友のビニール袋一つ。中味はお財布とパスポート、それと読んでいる本にノートと筆記用具。いつも税関で怪しまれるとおっしゃっていました(笑)。1960年にアフリカ大陸縦断。「同じ大冒険でも、シルクロードや南米探検と異なり、アフリカは妄想気味の人が多い」と笑っておられました。言語学者とはいえ、現地に入る前に現地の諸語を徹底的に独学。スワヒリ語のみならず、マサイ語、キクユ語、カリモジョン語とアフリカの諸語を操り、いきなり現れた東洋人が地元の言葉を話しだし、地元の人の方が驚いたという逸話など数しれません。

大学院修了後は、2012年にさる講演会でお目にかかるまで、再会の機会はありませんでした。しかし、その後の人生において、そして今現在も、西江先生の言葉の数々は、常に頭の片隅にあり、行動する上で、そして、モノを考える上での指針や羅針盤になっているように思います。

前置きが長くなりましたが、本日は、私の大切な「西江先生語録」から、国際協力やAAR Japan[難民を助ける会]の活動に関係のある部分を抜粋してご紹介します。

「異文化理解とは、アキラメの境地と妥協。相手と同じになることではない」

アフリカのある地域で、行き倒れの人を救い、家まで送り届け写真を撮ろうとして槍で突き殺されたドイツ人の医師をめぐる裁判の話。「ドイツ人は救いたくて救った。自分は救ってくれとは言えない状態にあり、救ってくれと頼んだわけでもない」犯人の主張は極めて理路整然としている、というのが西江先生の解説です。

西江先生ご自身、小型ボートで大河を渡っている最中に、モーターのロープが切れて、船主が腕に重傷を負い、持っていたタオルで止血など応急処置をしてあげたことがあったそうです。船を降りる際に呼び止められ「お礼の言葉か」と思って振り返ると、いきなり金を要求されたとのこと。「お前が余計なことをしたから船が遅れた」というのが言い分です。

この時の、雑談をメモしたのであろう書き込みがふるっています。「持てる者が持たざる者を助ける。東アジアではよいことだが、アフリカでは当然。アフリカでは食べられないわけでも、欲しいわけでもないが、人にモノをたかる。しかし断っても大丈夫なのもアフリカ社会。断ることもタカリ返すこともできない、ナイロビ駐在の某国商社マンは、たかられるばかり・・・」

「僕はチョムスキーから大天才と騒がれたことがある」

アメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)で、言語学者のチョムスキーらと、自動翻訳機の開発に携わった時のこと。かなり素晴らしいものができたものの、「文法的には正しいが、決してネイティブ・スピーカーは使わない表現」が出てくるという難問にぶつかったそうです。その時の西江先生の発案が、チョムスキーに「大天才だ」と騒がれたそう。その西江案とは「ネイティブの学生を一人雇って、機械の横に立たせて『これは間違い』と言ってもらえばいい。何も全て機械がする必要はない。」

どうでもよいお話に聞こえるかもしれませんが、「何もすべて機械がしなければならない必然性はない」というこの逸話を、私はAARの地雷対策で、特に地雷除去機やロボットの開発に、多くの企業や研究者が苦労している時によく思い出しました。

目的は、完璧な機械を作ることではなくて、世界で何万人という作業員が行っている目の前の地雷除去に資することです。すべての作業を1台で完璧にこなす、あるいは、すべての地雷を探知する、高額な機械や装置は必要ないのです。実際、AARのパートナーで、世界最大の地雷除去団体の一つ「ヘイロー・トラスト(HALO Trust)」は、現場の地雷原の状況や埋設されている地雷の種類に合わせ、操作やメンテナンスが容易で、丈夫な機械や用具を組み合わせて、大きな成果を上げています。

「研究は自分のため」

1度だけ、西江先生に泣きついたことがあります。実際泣いたわけではありませんが、北海道でのフィールドワークを終えて帰京した夏休み明けの授業でのこと。「インタビューをお願いした際、アイヌの人に、『どうせ自分のために研究しているんだろう? 自分たちにどんな得がある?』と問い詰められ『アイヌの人の政治参加を促すきっかけになる』とか、一生懸命言ったけれどアイヌの人に通じなかった」と、若かった私は半泣きで訴えたのだと思います。

その時の西江先生の答えは、冷たいくらいに素っ気なく、そしてきわめてシンプルでした。「『そうです。そのとおりです。ごめんなさい』と言うべきだった。だって研究はすべて自分のため、自分の自己満足のためなのだから。」

そんなこともあり、大学院修了の翌年から縁あって、AARの職員となり、難民支援や地雷原の調査の折に、「援助物資をもってまた帰ってきますから」と約束できたとき、そして実際にその約束を果たして再会できた時には、本当に嬉しかったことを覚えています。

もちろん受益者の方々のための国際協力の仕事も、究極的には自分のため、自分のしたい仕事のため、だと思う自分もいます。「すべて結局は自分のため」と、あっさりすっぱり言い切った西江先生の言葉が、常に頭にあるからです。

西江先生は同時に、異なる言語が接触した時に生まれてくることがある、ピジンやクレオール語の専門家でもありました。クレオールは、「人間とは何かの中心課題である、通常は顕在化しない、故に目に見えない、人間の『普遍』の顕在化ではないか」という議論をわくわくしながら聞いた日のことを思い出します。

AARの事業地でもあったクレオール語の国、ハイチ。『蛇と虹』という本を紹介され、ハイチ研究をしそうになったのもこの頃です。「ハイチのブードゥ教を、『カルト(変質宗教)』と言っているのは一部のヨーロッパ人。実は西アフリカの政治集団がカトリックの一部を取り入れたもの。ハイチは、音楽、トランス、結束、変容など、議論・研究の対象を全て持っている、修士論文のテーマに最適?」といったメモがあります(笑)。

地震の緊急支援から保健医療と分野へと、AARはハイチで2010年から6年にわたり活動しました。一時帰国の駐在員たちから、ハイチの話を聞くたびどきどきしました。

「差別問題と取り組むには・・・」

アパルトヘイト時代の南アフリカに行った、西江先生の友人のお話も忘れることのできない逸話です。実際に現地に行くまで、バリバリの差別反対論者だった方が、南アに行ってひどい目にあってから180度転換したとのこと。「自分は一生懸命味方しているのに、石を投げるなんて、アフリカはやっぱり駄目ですよ。差別があって当然」と言われたそうです。

これに対し「おごっている。助けてやろう、味方してやろう、というのがそもそもの間違い。これは、救う・救わない、の問題ではなく、こうした問題をテコに動いている差別問題。黒人ではない自分が行けば、石を投げられるのは当然、それを十分承知して、それが問題だから差別問題と取り組む、というのではなければ嘘ですよ」と珍しく声を荒らげていたのを思い出します。

「研究対象を正当化し、全面擁護するのはおかしい」

「ピラミッドは強制労働そのもの。建築文化は血と涙である(今の日本だってまともじゃない)。平和の世界から建築は生まれない。ピラミッドや古墳のすばらしさと、それができた過程は全く別問題。それを擁護者は、すばらしく正当化する」。

アフリカの奴隷問題を、アフリカ自身の問題と言いきった先生も思い出します。「スワヒリ語がなぜ国語になったのか」をテーマにアフリカ史を概観した講義では、スワヒリ商人が行った奴隷貿易との接点を詳細に指摘されました。「奴隷貿易ルートの確立とともに、スワヒリ語が内部に浸透した。学校で習う奴隷貿易はもっぱら西アフリカの、対アメリカ貿易だが、東アフリカの奴隷貿易もそれに劣らずすさまじいものだった」「アフリカ人が活躍したからあそこまで奴隷貿易は発展した。もし白人だけだったら、反対に奴隷にされるのが落ち。それを歴史の教科書では、アフリカ人を奴隷として連れていかれた悲劇の民としてだけ描いている」。

「○○語というのは、言語基準ではなく政治歴史問題」

現在(当時ですが)世界で話されている言語は、4000~8000語くらい。「この『くらい』という表現が正しく、また重要」「全く同じ言語でも、3言語、4言語というのはざらで、どれくらい違うかは全く関係ない。日本語もよその国にいけば、数か国語にあたるくらいのバリエーションをもっている。つまり、○○語というのは、言語基準ではなく政治歴史問題である。この問題にコミットしていない人はこの問題に鈍感だが」

西江先生は政治と無縁でしたが、このように、政治的な洞察力にあふれていました。先生の専門とされた領域や、そこで生きる人々が政治歴史問題に翻弄されていたからなのかもしれません。

「新聞の1面を見て、『自由』という単語が5つあったら、不自由な自由のない国。人権、人権という社会ほど、人権が尊重されていない社会である」

「人種問題、文化摩擦を考える際に重要なのは、『まず相手を知ること』ではなく、『自分(達)とは違う人間がいることに気づくこと、なるだけethnocentrism を排する方向に動くこと』

「普遍と多数決は全く別物である」

「新しい社会に入っていくときには、外国語を話すインフォーマントが必要、しかしインフォーマントはその社会のはぐれモノ」

「人間は、概念動物であり、何万という項目を分けては分類するという作業を繰り返している。その分類の狭間に落ち込むもの、どっちつかずで、かつ自分たちの身近に存在するものがタブー領域。自分たちの身近になったらタブーではなくなる。」

西江語録は、まだまだ尽きません。

西江先生に再会したのは、先生が亡くなる3年前のこと。西江先生から「青年」と呼ばれていたという、立教大学の博士課程の学生さんが、西江先生の思い出に触れた、拙著『スレブレニツァ』のあとがきを読んで、講演会があることを教えてくれました。2012年5月に発行された写真とエッセイ集『異郷 西江雅之の世界』(美術出版社)に収められた写真展の席上でした。西江先生が、50年にわたり世界各地のまさしく「異郷」で撮りためた2万点以上の写真の中から厳選されたものです。あとがきにこうあります。

「膨大な量のフィルムを整理していると、古いものの一部は劣化し始めていることが分かった。わたしの保存の仕方が悪いからなのだ。『もったいない』と知人にたしなめられた。もったいないのはフィルムそのものだけではない。1960年頃から現在まで、世界の変化は急激である。すでにこの世界から消えてしまった人びと、消えかけている日常の景色。そのような姿がフィルムとともに失われてしまったら、『もったいない』ということなのだ。」

この『異郷』のみならず、先生の膨大な専門書や随筆・エッセイ集の中には、AARの事業地となった地名(それは、紛争で多くの難民や国内避難民が出たことを意味します)、地球温暖化や開発で地形が大きく変わってしまった地名がたくさん出てきます。

『異郷』のあとがきは続きます。

「写真に残されているのは、カリブ海域、インド洋の一部を除いては、すべてこの世にいなくなってしまった人々の姿となった。久しぶりにその映像を見ると、彼らの姿が私の心の中に鮮やかに蘇ってくる。今も、わたしは、彼らとともに草原や砂漠の海辺の風に吹かれているのだ」

西江先生が鬼籍に入られて1年。まるで西江先生がそうした人々とともにいなくなってしまったようです。でも、月並みですが、西江先生の魔力(?)に引き込まれ、大きく影響を受けた多くの方々同様、私も、心や頭の営みにおいては、西江先生の遺伝子の影響を大きく受け続けながら、日々、暮らし、仕事をしています。「文化に優劣はつけられないが、良い文化、目指すべき文化はある。よい文化とはその中に生きている個人個人の犠牲がもっとも少ない文化である」これも大切な指針です。

(難民を助ける会理事長ブログ第31回。2016年6月14日)